結婚式場探しならマイナビウエディング > 結婚式準備最強ノウハウ > マイナビウエディングPRESS > 婚姻届 記事一覧 > 【見本&動画あり】婚姻届けの書き方徹底解説! 事前準備から住所・証人の記載まで最新ガイド

人気記事ランキング

-

ご祝儀袋に入れるお札の向きや包み方を動画で解説します

ご祝儀袋に入れるお札の向きや包み方を動画で解説します

ご祝儀とは、結婚式に呼ばれたときに、新郎新婦へのお祝いの気持ちを込めて包むお金のこと。金額をい... -

「両家顔合わせ食事会」当日の流れ・場所選び・服装などを解説

「両家顔合わせ食事会」当日の流れ・場所選び・服装などを解説

最近は、結婚を予定しているカップルでも結納をしないケースが増えています。その代わりに行われてい... -

【2025年/2026年 入籍日の決め方アイデア】大安や天赦日、一粒万倍日など人気のお日柄のよい日とは

【2025年/2026年 入籍日の決め方アイデア】大安や天赦日、一粒万倍日など人気のお日柄のよい日とは

結婚することが決まり、結婚式場探しや新居、新婚旅行などの準備を始めていると、ふたりの間では「い...

最新記事

-

【例文付き】結婚式での親の挨拶(謝辞)徹底ガイド|注意したいポイントやマナーも解説

結婚式の終わりに、新郎新婦へのお祝いの言葉とゲストへの感謝を伝える挨拶(謝辞)。多くは新郎の父... -

かわいいもキレイもかなう♡「ショートヘアアレンジ」実例8選

ウエディングヘアの主流といえば、アップスタイル。となると、ヘアアレンジをするならロングヘア……... -

「結婚証明書」のDIYアイデアをご紹介! インテリアとしても使える実例をチェック

人前式の演出のひとつとして人気を集める、オリジナル結婚証明書。大切なゲストからの承認を残したり...

その他のカテゴリ

マナー 婚姻届

絶対おさえるべき、3つのポイント!

✓ 絶対必要なものは婚姻届と本人確認書類

✓ 名前や住所は戸籍や住民票の記載通りに書く必要があるので、不安な場合は事前に取り寄せて

✓ 提出日にこだわりがある場合は、早めの準備を

【見本&動画あり】婚姻届けの書き方徹底解説! 事前準備から住所・証人の記載まで最新ガイド

「私たち本当に結婚するんだ!」と実感する瞬間のひとつが婚姻届の提出。でも実際に書こうとすると、ふたりで決めることや確認事項が意外とたくさん出てくるもの。

そこでここでは、住所と本籍地の違い、印鑑や夫婦の職業などの気になる婚姻届の書き方を、徹底解説! ポイントを抑えて、スムーズに婚姻届を受理してもらいましょう!

✓ 絶対必要なものは婚姻届と本人確認書類

✓ 名前や住所は戸籍や住民票の記載通りに書く必要があるので、不安な場合は事前に取り寄せて

✓ 提出日にこだわりがある場合は、早めの準備を

目次

- ■【STEP1】最初にふたりで決める4つのこと

- ■【STEP2】事前に用意するものチェックリスト

- 【STEP3】〈見本〉婚姻届に記入! 注意点も解説

- └ 「届出日」「届出先」

- └ 「氏名」「生年月日」

- └ 「住所」

- └ 「本籍」

- └ 「父母および養父母の氏名」「父母との続き柄」

- └ 「婚姻後の夫婦の氏」「新しい本籍」

- └ 「同居を始めたとき」

- └ 「初婚・再婚の別」

- └ 「同居を始める前の夫婦の世帯のおもな仕事」「夫妻の職業」

- └ 「その他」

- └ 「届出人署名」

- └ 「連絡先」

- └ 「証人」

- ■【STEP4】役所に提出

- ■オススメ♡ 入籍フォトで記念を残して

- ■外国籍のパートナーと結婚する場合

- ■こんなときどうする?Q&A

「書き間違い・代理人・再婚・20歳以下……」etc

▼【動画で学ぶ】失敗しない! 婚姻届の書き方

【STEP1】最初にふたりで決める4つのこと

(1)婚姻届を提出する日を決める

婚姻届が役所に受理された日=入籍日となるので、婚姻届を提出する日は慎重に決めたいところ。

「大安」や「天赦日」などのお日柄の良い日にするカップルもいれば、交際開始日、プロポーズの日、誕生日など、ふたりだけの特別な日にすることも。また、祝日にすれば毎年入籍日がお休みとなり、ゆっくり家族で祝うこともできますね。

マイナビウエディングでは「六曜/ろくよう(六輝/ろっき)」をもとにしたお日柄のいい日一覧や、その他様々な入籍日アイデアをご紹介しています! 以下の記事から様々な入籍日の決め方を参考にして、ふたりで話し合ってみて。

≫【入籍日の決め方アイデア】大安や天赦日など人気のお日柄のよい日一覧&その他の入籍日アイデアをチェック!

≫婚姻届の提出はいつがベスト? 入籍日の決め方を紹介

(2)どちらの姓を名乗るか決める

現在の日本の法律では、結婚する際に夫婦どちらかの姓に統一する必要があります。そのため、どちらかが姓を変えなければなりません。仕事上や家族の問題など、姓にはさまざまな問題がつきもの。ふたりでじっくりと話し合って、どちらの姓にするか決めましょう。

≫結婚後の「新姓」と「旧姓」、名字を変更した後に大変なことは?

(3)本籍地を決める

婚姻届には、ふたりで選んだ「新しい本籍」を記入します。本籍地は番地が存在することころであれば、日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができます。

夫の本籍地に合わせるケースが多いようですが、新生活を始める新居を本籍地にしたり、出会った場所など思い出の地などを指定することもできます。ただし、遠方の場合は戸籍謄本を郵送してもらう手間があったり、親の意向も関係してくるポイントなので、要注意です。

▽見本を見ながら婚姻届を書いてみよう

(4)証人を選ぶ

婚姻届には、ふたりの結婚を認める「証人」の署名・押印が必要になります。

2人の婚姻を認める人であれば親や兄弟(姉妹)のほか、知人・友人などでもOKですが、成年(18歳以上)であることが必要です。令和4年4月1日の民法改正で成年年齢が引き下げられましたが、それに伴い証人になれる年齢も変更になりました。

日本国籍を持たない外国人でも問題ありませんが、署名はカタカナでフルネームを省略せず記入する必要があるなどいくつかのポイントも。詳細はコチラの記事でも紹介しているので参考にしてみてくださいね。

≫見本付き【婚姻届の証人】書き方や印鑑など最新情報やアンケートをもとに解説

≫プロポーズから⼊籍までにやるべきことって?流れや期間を徹底解説!

結婚式場の人気ランキングはこちら

【STEP2】事前に用意するものチェックリスト

□ ボールペン

□ ふたりの旧姓印鑑

□ 戸籍謄本

■婚姻届の用紙

婚姻届は、全国の市区町村の役所や出張所の戸籍課でもらうことができます。

すべての役所が対応しているわけではないですが、最近では各役所のWebサイトから婚姻届の用紙をダウンロードすることができるところもあります。また、オリジナルデザインやキャラクターが入った婚姻届もあるので、お気に入りのデザインがないか探してみるもの楽しいかも。ダウンロードする際は、必ずA3用紙に印刷しましょう。

いずれにせよ、書き損じることも念頭に、予備として2枚以上用意しておくことをオススメします。

≫婚姻届の必要書類とその入手方法

■ボールペン

婚姻届の記入は必ず黒色のボールペンや万年筆で丁寧に記入しましょう。色付きのボールペンや消えやすいインク、鉛筆は使用できません。

■印鑑

2021年9月1日の法改正により、婚姻届への押印は任意となりました。そのため、印鑑はなくても問題ありません。

ただし、「人生の節目だし、せっかくだから押印したい」というふたりは、それぞれ旧姓の印鑑を用意しましょう。印鑑はシャチハタ印やゴム印以外の、認印(どこにも登録していない印鑑)もしくは実印(役所に登録している印鑑)が良いとされています。

不備があった場合の訂正にも利用できるので、婚姻届の提出日にもっていくこともオススメです。

※注1)インク浸透式で、スタンプタイプのゴム印について、一般的に広く呼ばれている「シャチハタ」という通称は生産・販売をしている企業名の「シヤチハタ」が語源です。ちなみに正しい企業名は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」。「ャ」が大きいので、知っておくと良いかも。通称・シャチハタ印が証人欄の印鑑として使用できないとされている理由は、大量生産された印鑑のため、同じ苗字ではすべて同じ形(印影)となってしまうため。どうしてもスタンプタイプのゴム印を押印に使用したい場合は、婚姻届を提出する役所に確認しましょう。

▽見本を見ながら婚姻届を書いてみよう

■住民票、もしくは戸籍謄本

婚姻届には、現在の本籍を記入する欄があります。本籍が不明な場合は、事前に本籍が書かれた住民票、もしくは戸籍謄本を取得しておきましょう。

※戸籍謄本の提出が不要になりました!

以前は、本籍地と異なる市区町村の窓口で婚姻届を提出する場合は、婚姻届とあわせて戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も提出する必要がありました。戸籍謄本は本籍地のある役所からしか取り寄せられず、郵送で取り寄せる場合は2週間ほどかかる場合もあるなど少し大変な側面もありましたが、戸籍法の一部を改正する法律が施行されたため令和6年3月1日から戸籍謄本の提出が不要になりました。

≫「両家顔合わせ食事会」当日の流れ・場所選び・服装はどうしたらいい?

結婚指輪の人気ランキングはこちら

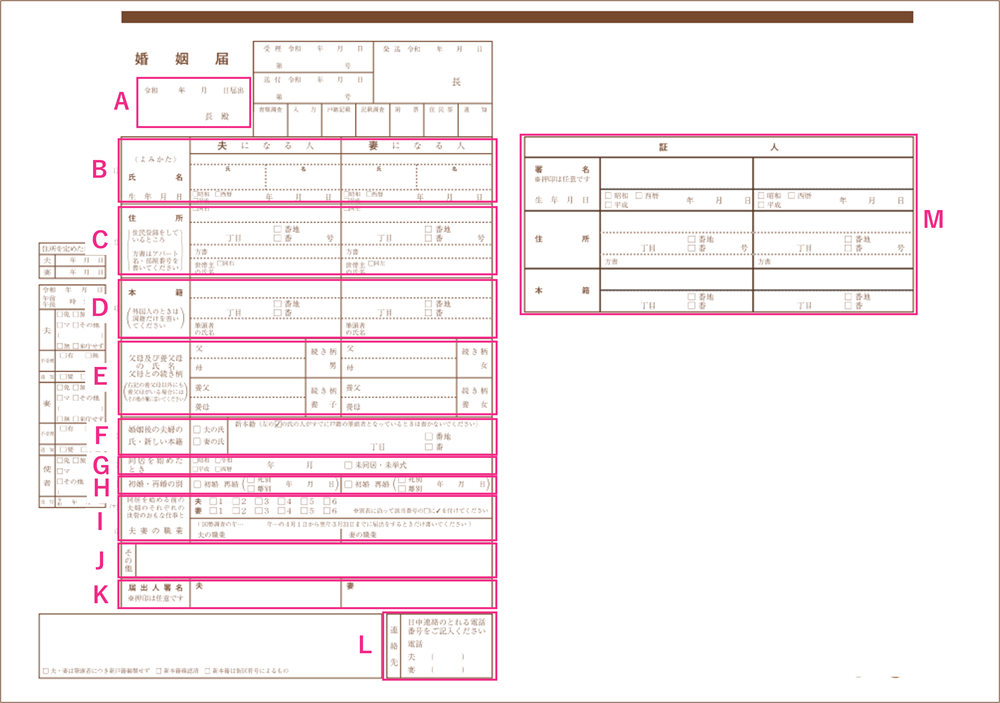

【STEP3】〈見本〉婚姻届に記入! 注意点も解説

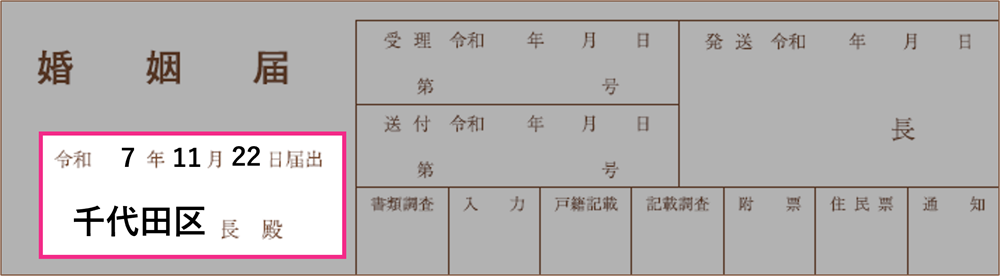

A:「届出日」「届出先」の書き方

■届出日

「届出日」は、婚姻届を提出する日を記入します。

内容に間違いがなく受理されればこの日が受理日(入籍日 ※1 )になります。

※1 日本では一般的に、入籍=結婚を意味する傾向にありますが、本来の意味とは若干異なるようです。結婚と入籍の正しい意味については、以下の記事で紹介しています。

≫【入籍の手続きや流れを解説】準備や必要なもの、入籍と結婚の意味の違いも!

■届出先

次に、その下の「長殿」というところへ、婚姻届を提出する市または区の名前を記入します。

予め○○市と印刷されている婚姻届は、そこでしか提出できないので注意しましょう。

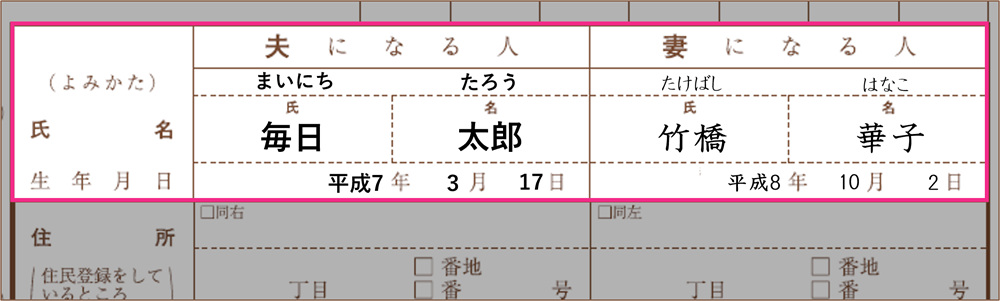

B:「氏名」「生年月日」の書き方

■氏名

「夫」「妻」の欄に 夫婦それぞれの婚姻前の氏名(旧姓)を記入します。

この時、名前の漢字は戸籍上と同じ漢字で記入する必要があり旧字体の人は婚姻届にも旧字体で記入します。ちなみに、提出の時に申し出れば新しい字体に変更することができます。

(よみかた)の欄には平仮名で名前のふりがなを記入します。

■生年月日

生年月日は和暦で記入します。

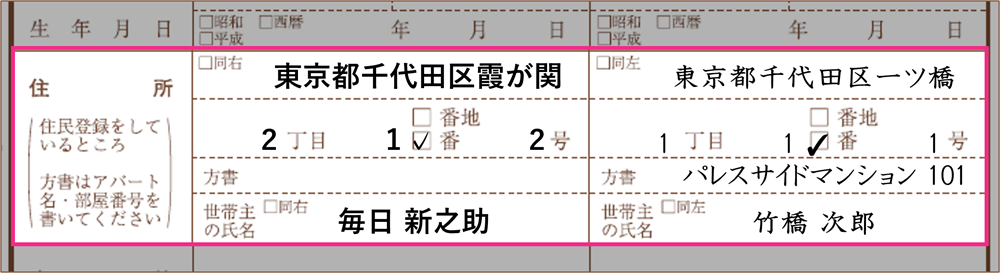

C:「住所」の書き方

■住所

住所の書き方の注意点として、住所欄は住民票の記載通りに書く必要があります。例えば、住民票に「番地」「番」「号」の記載がない場合は、婚姻届に印刷されている「番地」「番」「号」を一本線で消します。

また、マンション名・アパート名は正式名称で記入する必要があり、スペースは狭いですが、「号」の上辺りにマンション名や部屋番号を記入します。

【これから新居に引っ越す場合】

婚姻届を提出する時点の住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。

婚姻届の提出だけでは住民票は変更されませんので、結婚を機に別の場所で家を構える場合は、別途住民票の移動が必要になります。

【すでに新居へ引越している場合】

婚姻届を提出する前に新居への引越しが終わっていて、「転入届・転出届の提出が終わっている場合」「婚姻届の提出と同時に転入届・転出届を行う場合」は、新住所と新世帯主の記入をします。

この場合、妻の住所欄は「夫に同じ」と記載すればOK。

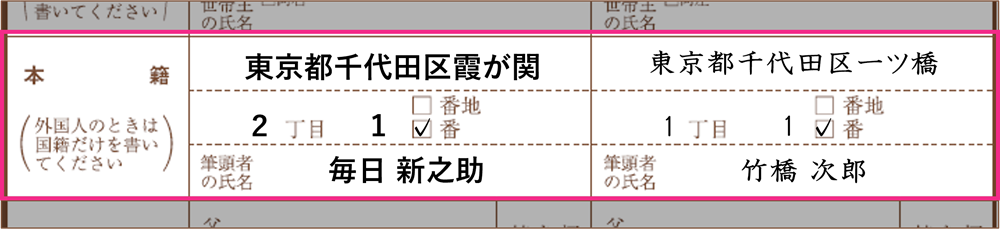

D:「本籍」の書き方

■本籍

婚姻届を提出する時の夫・妻それぞれの本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。戸籍筆頭者とは、戸籍の一番はじめに記載されている人の名前です。本籍地は現住所(住民票の住所)と違う場合があるので、事前に確認しておきましょう。

また、外国籍の場合は、国籍(アメリカ合衆国やフランスなどの国名)を日本語で記載すればOKです。

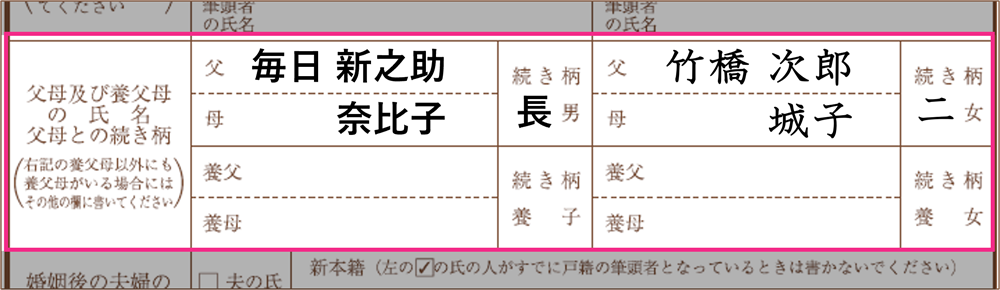

E:「父母および養父母の氏名」「父母との続き柄」の書き方

■「父母および養父母の氏名」

夫・妻それぞれの親の氏名を記入します。

両親の苗字が同じ場合は、父の姓名を記入し母は名だけを記入します。いずれかの親、または両親とも他界している場合も、空欄にはせず氏名を記入します。

いっぽう、親が離婚している場合は、現在のそれぞれの氏名を記入します。現在の親の苗字がわからない場合はわかる範囲での記入でOKです。受理審査時に役所で確認を取ってくれるので、その時にわかればその時点で記入・訂正することができます。訂正の可能性がある場合は婚姻届に押印した印鑑を忘れず持参するようにしましょう。

養父母の場合は、婚姻中の親と書き方は同じですが、記入する箇所は「養父」「養母」の欄になります。

普通養子縁組の場合(実の親と親子関係が解消されず2組の親を持つ)は、「父母の氏名」に実の両親の名前を、「その他」に養父(母)の名前を記入します。

特別養子縁組(実の親との法律上の親子関係が解消される)をした場合は、「父母の氏名」欄に養父母の名前を書きます。

■「父母との続き柄」

長男・長女はそのまま「長」と書けばOK。

戸籍謄本と同じ内容を記載する必要があるため、次男・次女の場合は、「二」、三男・三女の場合は「三」と漢数字で記入します。

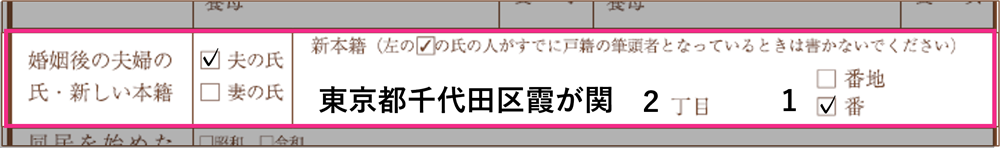

F:「婚姻後の夫婦の氏」「新しい本籍」の書き方

■婚姻後の夫婦の氏

これからふたりが名乗る苗字(氏)を夫の氏にするか妻の氏にするかを選んで、チェック欄に✔を入れます。ここでどちらを選んでも「嫁に行く」「婿に入る」という観点とはまったく関係はありません。

ただ、夫の氏を選択すれば夫が新戸籍の筆頭者に、妻の氏を選べば妻が筆頭者になります。筆頭者は後から変更することができないので、よく話し合ってから決めるようにしましょう。

■新しい本籍

ふたりの新しい本籍は、ふたりの新しい戸籍の所在地になります。

本籍地は番地が存在することころであれば、日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができます。

ただし、戸籍謄本(抄本)は、本籍地がある役所でしか取得できません。そのため、取得する際には本籍地の市区町村窓口に本人が直接出向くか、郵送で取り寄せるか、代理人が窓口で取得することが必要となります。戸籍謄本(抄本)が必要となるたびに何かと不便を感じる場合もあるのでどこにするかよく話し合っておきましょう。

【再婚や分籍などの場合】

再婚や分籍などの場合で、選んだ氏の人が既に戸籍の筆頭者になっている場合は、新しい戸籍は作らずにその戸籍に配偶者が入る形になるので、新本籍地の欄は書かなくてOKです。

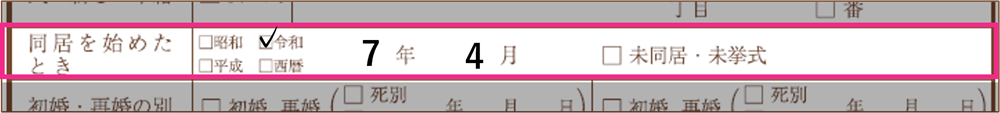

G:「同居を始めたとき」の書き方

■同居を始めたとき

ふたりが同居を始めた日付を記入します。

「年」とあるところの年号は「平成」や「令和」の和暦を漢字で記入。「H」など略字はNGです。

もし、同居がこれからという場合は、空欄もしくは「未同居」欄がある場合は印をつけて提出します。

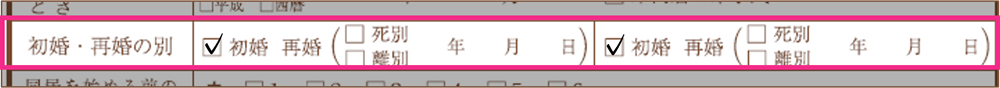

H:「初婚・再婚の別」の書き方

■初婚・再婚の別

初婚・再婚のチェックも忘れずに記載しましょう。再婚の場合は、死別・離別でチェック箇所が異なりますので要注意です。

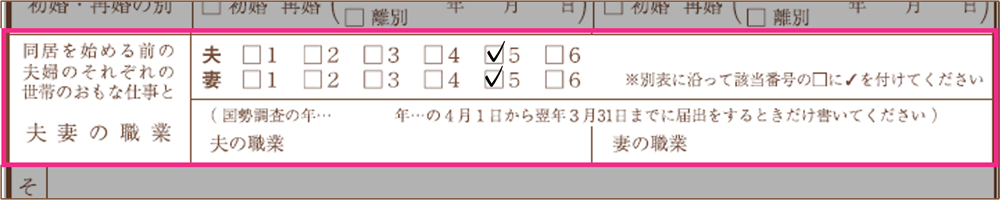

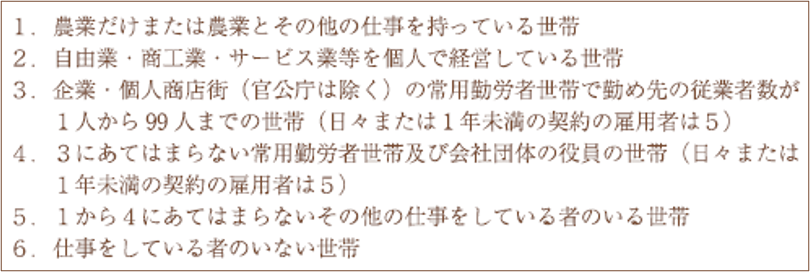

I:「同居を始める前の夫婦の世帯のおもな仕事」「夫妻の職業」の書き方

■同居を始める前の夫婦の世帯のおもな仕事

同居を始める前に一人暮らしをしていれば本人の仕事内容、親と同居していて、親が世帯主で主に生計を立てていたならば親の仕事について当てはまるものを6つの中から選びます。

農業・自営業・その他など、婚姻届に選択肢の記載があるので、あてはまるものにチェックを入れましょう

■夫婦の職業

国勢調査のある年だけ記入する欄です。国勢調査は2025年、2030年など西暦の5の倍数の年にあります。該当する年以外の人は記入しなくてOK。

なお、記入が必要な年は役所の窓口に職業一覧が設置されているので、その中から選んで記入します。この時、具体的な会社名の記入は必要ありません。

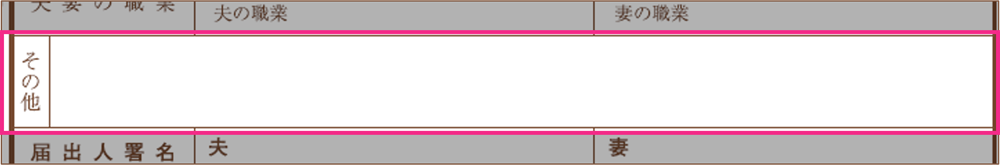

J:「その他」の書き方

■その他

氏の漢字を旧字体から新字体に変更したい場合など、役所に申し送り事項がある場合は、その他欄を活用しましょう。

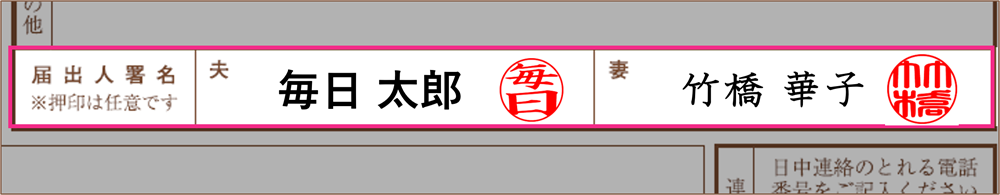

K:「届出人署名」の書き方

■届出人署名

夫婦それぞれの婚姻前の氏名(旧姓)を戸籍上と同じ漢字で記入します。

押印は戸籍法改正により2021年9月より必須ではなくなりました。そのため届出人署名欄の押印も任意となります。

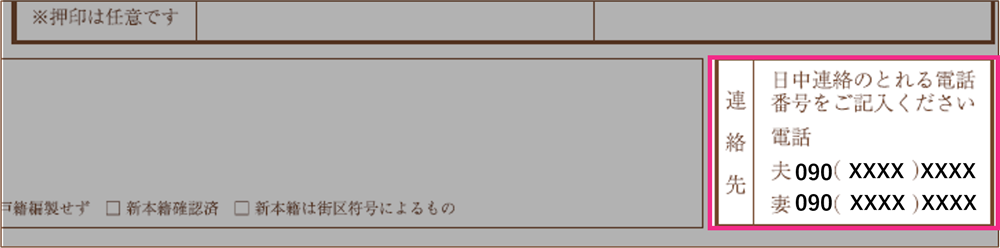

L:「連絡先」の書き方

■連絡先

提出した婚姻届に不備があった場合に役所が連絡をとるために設けられています。 携帯電話や仕事先など、日中に連絡がとれる番号を記入しておきましょう。

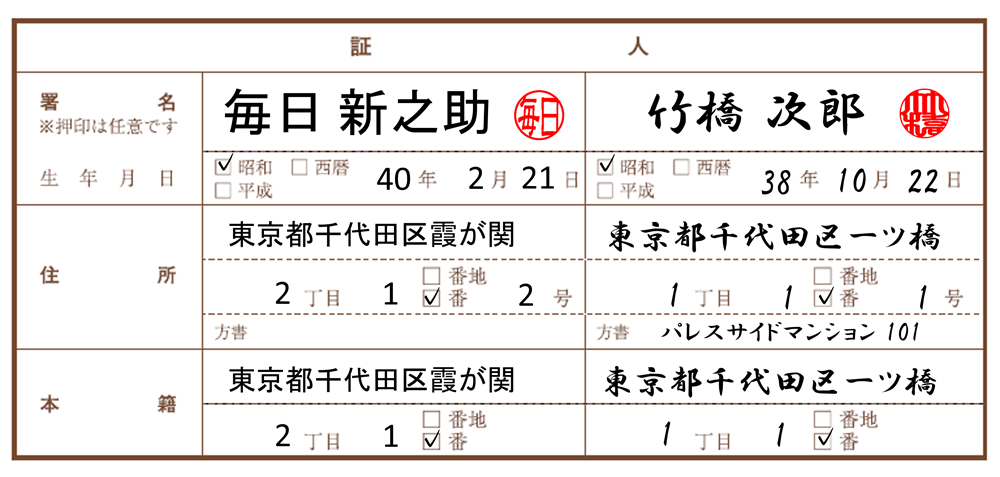

M:「証人」の書き方

■証人欄

「証人」は18歳以上の成人2人にそれぞれ氏名・生年月日・住所・本籍を自筆で記入してもらいます。

婚姻する当事者以外であれば、親、兄弟、友人など誰でもOKです。

また、夫側から1人、妻側から1人という決まりもなく、どちらかの親、兄弟、友人2人でも問題ありません。

ただ、証人2人の苗字が同じ場合は、それぞれ別の印鑑を用意してもらう必要があるので、お願いする場合は事前にひと声かけておくのがベスト。

≫見本付き【婚姻届の証人】書き方や印鑑など最新情報やアンケートをもとに解説

【STEP4】役所に提出

□ 身分証明書

□ 印鑑

□ ボールペン

婚姻届の記入ができたらいよいよ役所に提出を。提出先は日本全国、どこの役所でもOK! ふたりの思い出の場所や新婚旅行先でも可能です。戸籍謄本の提出も不要になったため、ふたりにとって特別な場所で提出すれば大切な思い出になりそう。

婚姻届の提出時には本人確認のために、本人確認書類が必要です。

・1点あればOK

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書

・2点以上の提出が必要

保険証、年金手帳など写真の貼り付けがないもの

また、婚姻届の訂正が必要になったときのためふたりの旧姓印鑑やボールペンも忘れずに。

ちなみに役所では、365日24時間、提出を受け付けてくれます。提出先は夜間休日受付など、時間外の窓口が役所ごとにあるので、事前にチェックして。例えば、希望の入籍日が土曜日だった場合、土曜日に役所に提出しに行くとその場で受理はされませんが、翌受付日に確認され不備がなければ土曜日が入籍日として受理されたことになります。

≫【1日で終わる!】効率の良い入籍当日の手続き順番

必要に応じて婚姻届受理証明書の取得を

婚姻届が提出されてから戸籍が出来上がるまでは、およそ1週間程度かかる場合も。それまでの期間、婚姻届を受理したことを証明する公文書の一つが「婚姻届受理証明書」です。必要事項のみを記載したシンプルな証明書のほか、提出先の役所によっては賞状のようなデザインが施されたものなどが用意されている場合もあり、ふたりの記念として発行するカップルも。

なお婚姻届を提出した役所でのみ発行可能なので、提出後に引越しをする場合などは注意を。手数料が必要になることが多いので、事前にHPなどで確認しておくと安心です。

結婚式場の人気ランキングはこちら

結婚指輪の人気ランキングはこちら

オススメ♡ 入籍フォトで記念を残して

婚姻届を窓口に提出し、受理されると、晴れてふたりは夫婦になります。そんな記念の瞬間を、写真に残すのもオススメ! 見返すたびに初心に戻ることができそう♪▼婚姻届とのショットや、入籍の記念になる写真アイデアを多数ご紹介!ぜひチェックしてみてね。

マイナビウエディング公式Instagram

外国籍のパートナーと結婚する場合

国際結婚の場合には、日本で先に結婚する場合の婚姻届(創設的届出)と、外国で結婚した後に日本に帰ってきてから手続きする婚姻届(報告的届出)の2パターンあります。

ここでは、日本で先に結婚する場合の婚姻届の書き方についてご紹介します。

■氏名・・・

外国人は漢字(中国や韓国など)またはカタカナで記入します。なおミドルネームとして戸籍に記載することができません。省略または名の一部として続けて記載するかのどちらかで記入しましょう。

■生年月日・・・

外国人は西暦で記入します。

■住所・・・

日本で住民登録する場所か、本国の住所のどちらかを記入します。

■本籍・・・

国名を正式国名で記入します(例えば、米国人の場合は、アメリカ合衆国と記入)。

■父母の氏名・続き柄・・・

カタカナで記入します。

■新しい夫婦の姓・・・

チェックを付けません。原則、国際結婚では姓は変わりません。

■新本籍・・・

新しく本籍を作る住所を記載します。

■同居を始めたとき・・・

年月を記入します。

■初婚・再婚の別・・・

どちらかにチェックを入れ、再婚の場合は離婚した年月日を記入します。

■届出人署名・・・

パスポートと同じ氏名を記載します。外国人は押印不要です(署名欄の記載は必ず本人が行い、そのほかの事項については代筆でもOKです)。国際結婚の場合、婚姻届だけでなく、さまざまな書類や手続きが必要になります。パートナーの国籍によって必要書類が異なる場合がありますが、以下の記事では日本での国際結婚に必要な書類を一覧で紹介します。

≫日本で国際結婚するときの手続きの流れは?

こんなときどうするQ&A

婚姻届を書き間違えたときの対処法は?

捨印は押しておく方がいい?

正しく記入出来ているか不安・・・

役所にひとりで出しても大丈夫?

代理人が出しても大丈夫?

20歳以下は親の同意書が必要?

再婚の場合の書き方は?

両親が離婚している場合は?

捨印は押しておく方がいい?

正しく記入出来ているか不安・・・

役所にひとりで出しても大丈夫?

代理人が出しても大丈夫?

20歳以下は親の同意書が必要?

再婚の場合の書き方は?

両親が離婚している場合は?

婚姻届を書き間違えたときの対処法は?

書き間違えてしまった場合には、間違えた箇所に二重線を引いたあと、上から届出人の欄と同じ印鑑を押印して訂正すればOK。ちなみに、修正液や修正テープなどは使用できません。

書き間違いが気になる場合は、婚姻届を数枚もらっておくと安心。

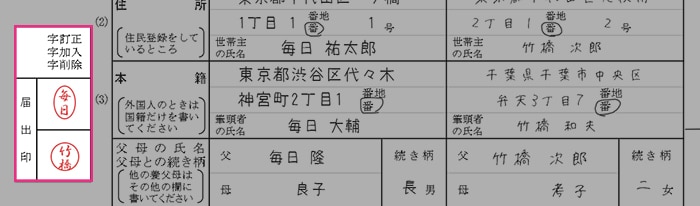

捨印は押しておく方がいい?

捨印(すていん)とは、あらかじめ書類の欄外に押印しておき、誤りが見つかったときに「訂正印」として利用できるようにしておくものです。

この捨印を押しておけば、万が一役所で不備が見つかったとき、誤りを訂正してもらうことができます。

以下が、捨印を押す欄がある場合の婚姻届、捨印の押印例です。

捨印を押す欄がない場合は、婚姻届の欄外に押し、その下に「※捨印」と書いておけば安心です。

正しく記入出来ているか不安……

「どうしてもこの日に婚姻届を受理してもらいたい」「遠方なので必ず1日で終わらせたい」など、婚姻届を提出するならスムーズに受理してもらいたいもの。

必要書類が足りなかったり、婚姻届の書き方に不備があった場合など、改めて届出をし直すなんてことにならないためにも、事前に記入した婚姻届と必要書類を持参して、最寄りの役所で事前にチェックしてもらっておくのが安心です。

役所にひとりで出しても大丈夫?

婚姻届の提出は、婚姻する届出人のうちのひとりだけの場合でも受理してもらうことができます。

ただし、婚姻届の署名欄に不備がある場合には、本人が修正しなければならないので、その日のうちに受理されない場合もあります。印鑑があると、その場で訂正印を押せるので、ふたり分の印鑑を持参するのがオススメです。

ひとりで婚姻届を提出する予定があるのなら、やはり婚姻届の事前確認は十分に行っておくようにしましょう。

代理人が出しても大丈夫?

婚姻届を提出するだけなら友人や家族などの「代理人」に提出してもらうこともできます。

ただし、婚姻届の重要な部分(婚姻後の氏や新本籍など)に不備がある場合には、結婚する本人が修正しなければならないので、その日のうちに受理されない場合もあります。

このとき委任状は必要ありませんが、代理人の運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要になるので、必ず持参してもらってください。なお、結婚する本人の身分証明書は不要です。

20歳以下は親の同意書が必要?

以前は婚姻可能年齢が女性16歳・男性18歳で、かつ成年が20歳と定められてたため、20歳以下で結婚する場合は親の同意書が必要でした。

しかし、令和4年4月1日から、婚姻可能年齢が男女ともに18歳に引き上げられ、成年が18歳に引き下げられたことにより、「未成年での婚姻」が不可能となりました。

よって、現在では親の同意書は不要で、本人たちの意思で結婚をすることができます。

再婚の場合の書き方は?

初婚か再婚かによって婚姻届の書き方の違いは基本的にはほぼ同じです。

ただ、1か所だけ違うところがあり、婚姻届にある「初婚」か「再婚」かの欄に対して「再婚」にチェックをし、離婚した日付を記入する必要があります。

このとき、女性は子どもを妊娠した場合、推定できる父親が複数になってしまう可能性があるため、「再婚禁止期間」(民法第733条)というものがあり、前婚の解消又は取り消しの日から100日を経過した後でなければ再婚をすることができないので注意が必要です。

両親が離婚している場合は?

婚姻届には自分たちの名前だけでなく、親の名前「父母の氏名」や親との関係性「父母との続き柄」を書く欄があります。

両親が離婚して別々に暮らしている場合であっても、婚姻届には父母の氏名を記入する必要があります。このとき、離婚前の氏名ではなく、それぞれ現在の「氏」「名」を記入し、両親が再婚している場合は実父母の現在の「氏」「名」をそれぞれ記入します。

もし、親の名前がわからないときには、戸籍謄本の父母の欄にある名前を記入しましょう。仮に父親に認知されなかった場合などでは、父の欄が空欄になっているので、この場合は婚姻届の父の名は書かなくでもOKです。 普通養子縁組の場合(実の親と親子関係が解消されず2組の親を持つ)は、「父母の氏名」に実の両親の名前を、「その他」に養父(母)の名前を記入します。

特別養子縁組(実の親との法律上の親子関係が解消される)をした場合は、「父母の氏名」欄に養父母の名前を書きます。

まとめ

いかがでしたか?婚姻届は、役所が届け出内容を確認し、間違いがなければその日に受理されます。

提出する時には念のためその場で訂正できるように、婚姻届けに押印したふたりの印鑑を持参するのを忘れずに!

マイナビウエディング公式LINEアカウント

LINE友だち登録はコチラ

この記事を読んだ人にオススメ

事前にチェック!婚姻届の必要書類とその入手方法

事前にチェック!婚姻届の必要書類とその入手方法婚姻届提出時の必要書類とは? 身分証明は何が有効? 印鑑は? 希望の日にちに受理してもらうための必要書類を解説。

婚姻届の証人は誰にする?証人選びの条件と証人欄の書き方

婚姻届の証人は誰にする?証人選びの条件と証人欄の書き方婚姻届の証人は誰に頼む? 頼まれた人に快く引き受けてもらうためには?スマートな段取りを解説します。

結婚・入籍後の手続き一覧

結婚・入籍後の手続き一覧 【1日で終わる!】効率の良い入籍当日の手続き順番を解説! やることリスト付き徹底ガイドで効率よく

大安や天赦日、一粒万倍日など人気のお日柄のよい日とは

大安や天赦日、一粒万倍日など人気のお日柄のよい日とは大安や天赦日、一粒万倍日など、人気のお日柄の良い日を一覧でご紹介! 記念となる入籍日の決め手を探してみて

< 【花嫁の手紙の例文30選】書き方のポイントと忌み言葉などのマナーを解説! | 一覧へ戻る | ウェルカムスペースにもオススメ! 3COINSの高コスパアイテムをご紹介 >